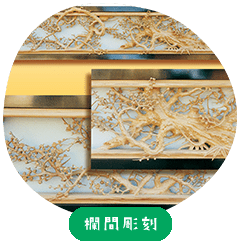

組手障子(くでしょうじ)

日本建築の室内で、柔らかい光を通しながら、間仕切りの役割を果たす障子は、鎌倉時代に作られ始めたと言われております。

組手(くで)とは、組子などの組む所を欠き取った部分のことです。

釘を一本も使うことなく、木と木を隙間なく組み合わせるためには、0.1mmの誤差も許されません。

「麻の葉」や「籠目(かごめ)」といった幾何学模様にはそれぞれ意味があり、人々の幸せを願う想いが込められています。

- 旬の時期

- 出回り時期 最盛期(旬の時期)

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- 主な産地

- 高松市ほか