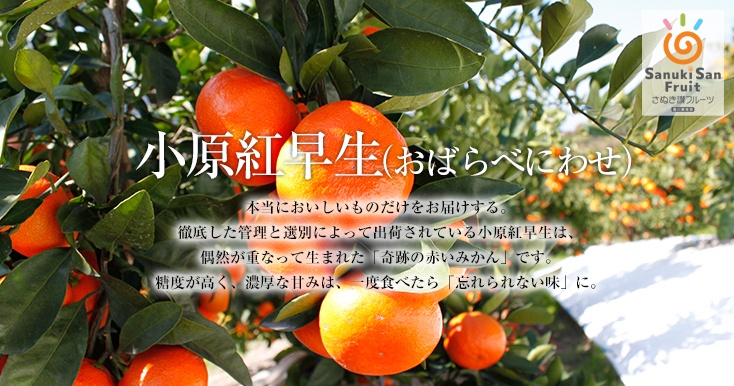

小原紅早生(おばらべにわせ)

本当においしいものだけをお届けする。

徹底した管理と選別によって出荷されている小原紅早生は、

偶然が重なって生まれた「奇跡の赤いみかん」です。

糖度が高く、濃厚な甘みは、一度食べたら「忘れられない味」に。

- 旬の時期

- 出回り時期 最盛期(旬の時期)

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- 主な産地

- 高松市、坂出市、観音寺市、三豊市

-

小原紅早生とは

小原紅早生は1973年、瀬戸内海に面した五色連山のふもとにある小原幸晴さんのみかん園で見つかった「宮川早生」という品種が枝代わりしたもの。枝代わりとは、突然変異の一種で、枝が伸びていく途中でその性質が変わることを言います。何本もの木がなるみかん園で、たった一つだけなっていた赤いみかん。見つけたときは、小原さんも大変驚かれたそうです。親よりも劣った品種になることが多い枝代わりですが、こんなに美味しく商品価値のあるものができたのは奇跡に近いと言います。糖度が高く、濃厚な甘みが魅力の小原紅早生は、果皮が濃い紅色のため「金時(きんとき)みかん」とも呼ばれています。選果時には、外観・等級・糖度の厳しい基準により選抜され、秀品・優品ランクで平均糖度11.5度以上のものは「さぬき讃フルーツ」として販売されています。また、糖度12.5度以上は「さぬき紅」、11.5度以上は「金時紅(きんときべに)」というブランド名がつけられ、「本当に消費者に満足してもらえるもの」のみが出荷されています。

-

生産者の強い思いが高品質な商品を。

甘くておいしい小原紅早生は、生産者による徹底した管理のもとで生み出されています。糖度を上げるために、8月下旬には土壌中の水分を調節する「マルチシート」を敷き、雨水の吸収を抑える一方、シートの下には配管を這わせ、土が乾燥しすぎないよう与える水量を管理しています。また越冬みかんの場合は、糖度を約13度にまで上げていくために、一つひとつの実に袋をかけて、樹の上でじっくりと熟成させていきます。完熟に近づく1月中旬ごろから、袋に入った状態で出荷され、各地に届けられます。このような徹底した管理と生産者の「おいしいみかんをたくさんの人に食べてほしい」という強い思いが、糖度が高く色の濃い「小原紅早生」をつくりあげています。

-

登録まで20年、

美味しいみかんができるまでに10年。小原紅早生が小原さんによって発見されたのが1973年。そして品種登録をされたのが1993年。実に20年以上の歳月がかかりました。たった一つだけなった果実を、農業試験場に持ち込み、検査・栽培実験を何度も何度も繰り返してきました。周囲の人の情熱に助けられたから、種苗登録されることができた、と小原さんは言いますが、本当に気が遠くなるような歳月を必要としました。そして、苗木から育てて美味しいみかんが出来上がるまでにはさらに10年の歳月が必要でした。みかんは、苗木を植え付けてから結実するまでに3年程度かかります。しかし、3年で実をつけても、その実はまだまだ本来の味には遠く及びません。皮が厚くて淡白な味のみかんしかできず、10年たってようやく美味しいみかんができあがるようになります。美味しいみかんができるようになったのもつかの間、今度はその美味しさを知ってもらうという試練がありました。生産者があきらめず、多くの関係者が努力を続けた結果、小原紅早生の認知度も高まり、どんどん売れるようになってきました。数々の試練を乗り越え、小原紅早生は今後、もっともっと多くの人に愛されるみかんになっていくことでしょう。